AIR 475 2022 レジデンス成果発表展

「ふたつのヨナゴ・ファンタジア」

岡田裕子 HIROKO OKADA

+ 三田村光土里 MIDORI MITAMURA

+ドキュメント展示

INFORMATION

- AIR475 2022 開幕

8月5日(土)開会式が開催されました。 第1期「岡田裕子 いま、ここにいます」は、8月28日(日)まで、米子市美術館です。 会期中の金曜日から日曜日(8/5金、8/6土、8/7日、8/19金、8/20土、8/21日、8/ […]

8月5日(土)開会式が開催されました。 第1期「岡田裕子 いま、ここにいます」は、8月28日(日)まで、米子市美術館です。 会期中の金曜日から日曜日(8/5金、8/6土、8/7日、8/19金、8/20土、8/21日、8/ […] - AIR475メンバーお勧め! この時期の⽶⼦を楽しむための参考資料

夏から秋にかけては観光するにもとても良い季節です。展覧会と併せて⽶⼦市内や近隣地域へもぜひ ⾜をお運びください。なお、AIR475は建築家がメンバーの⼤半を締めます。⼭陰の名建築もぜひお 楽しみください。 & […]

夏から秋にかけては観光するにもとても良い季節です。展覧会と併せて⽶⼦市内や近隣地域へもぜひ ⾜をお運びください。なお、AIR475は建築家がメンバーの⼤半を締めます。⼭陰の名建築もぜひお 楽しみください。 & […] - サポートスタッフ&パフォーマー大募集!

展覧会に際して、制作ボランティアならびに作品に参加してくださるパフォーマンス出演者を募集しています。 大募集①AIR475サポートスタッフ募集 AIR475の招聘アーティスト、岡田裕子さん、三田村光土里さんの作品制作と展 […]

展覧会に際して、制作ボランティアならびに作品に参加してくださるパフォーマンス出演者を募集しています。 大募集①AIR475サポートスタッフ募集 AIR475の招聘アーティスト、岡田裕子さん、三田村光土里さんの作品制作と展 […]

Exhibition details

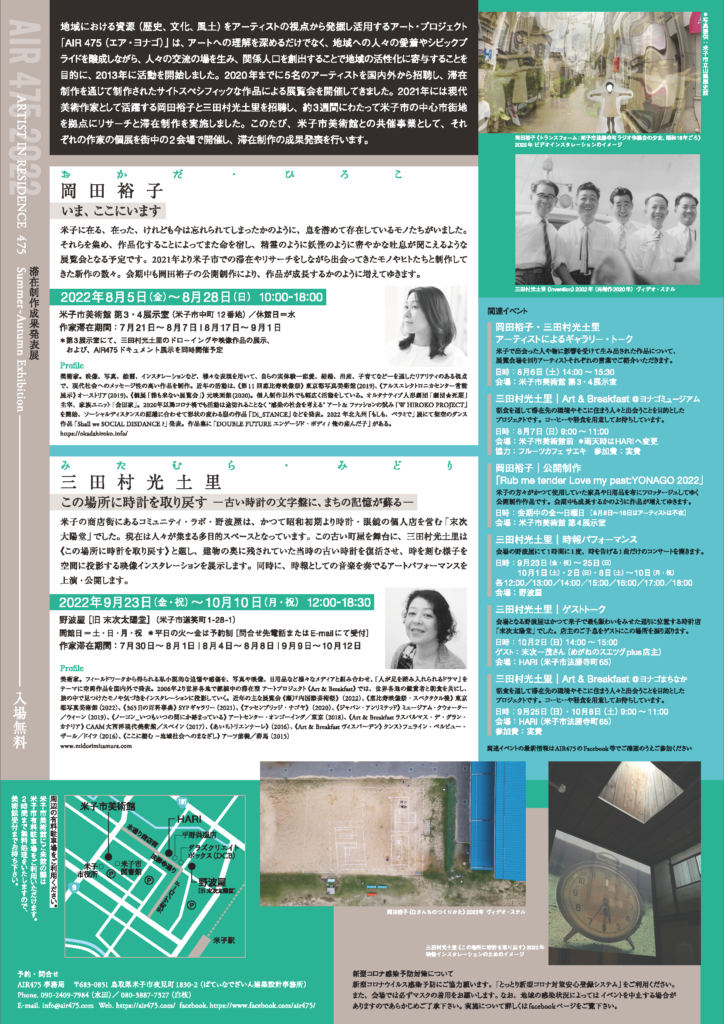

地域における資源(歴史、文化、風土)をアーティストの視点から発掘し、活用するアート・プロジェクト「AIR475(エア・ヨナゴ)」は、アートへの理解を深めるだけでなく、地域への人々の愛着やシビックプラウドを醸成しながら、人々の交流の場を生み、関係人口を創出することで地域の活性化に寄与することを目的に、2013年に活動を開始しました。2020年までに5名のアーティストやキュレイターを国内外から招聘し、滞在制作を通じて制作されたサイトスペシフィックな作品による展覧会を開催してきました。

2021年には現代美術作家として活躍する岡田裕子と三田村光土里を招き、約3週間にわたって米子市の中心市街地を拠点にリサーチと滞在制作を実施しました。

このたび、米子市美術館等との共催事業として、それぞれの作家の個展を街中の2会場で開催し、滞在制作の成果発表を行います。

【第1期】岡田裕子 × AIR475

いま、ここにいます

| 会 期 | 2022年8月5日(金)〜8月28日(日) ※水曜日休館 |

| 開場時間 | 10:00〜18:00 |

| 会 場 | 米子市美術館(米子市中町12番地) 第3・4展示室 |

【第2期】三田村光土里 ×AIR475

この場所に時計を取り戻す

ー古い時計の文字盤に、まちの記憶が蘇るー

| 会 期 | 2022年9月23日(金・祝)〜10月10日(月・祝) |

| 開場時間 | 12:00〜18:30 |

| 会 場 | 野波屋(米子市道笑町1-28-1) |

| 料 金 | 無料 |

| ゲスト・コーディネーター | 赤井あずみ (鳥取県立博物館美術振興課 主任学芸員) |

| 主 催 | AIR475(エア・ヨナゴ) |

| 共 催 | 鳥取県、米子市、米子市教育委員会、 一般財団法人米子市文化財団 米子市美術館 |

| 助 成 | 令和4年度鳥取県市町村連携型地域活性化拠点事業補助金 令和4年度文化庁文化芸術創造拠点形成事業 他 |

| 協 力 | めがねのスエツグ plus 独立行政法人 国立高等専門学校機構 米子工業高等専門学校 井上研究室・ロボコン同好会・放送部・高増研究室 国立大学法人 島根大学教育学部 藤田研究室 修復工房 HATA Studio 米子市立山陰歴史館 (株)リコー |